جسر نهر إبراهيم

لم تكن الجسور القديمة نوعًا واحدًا، بل تنوّعت بين جسورٍ خشبية، وأخرى حجرية، وجسورٍ عائمة أو مُعلّقة. غير أن أكثر ما صَمَد منها حتى اليوم هي الجسور الحجرية المقنطرة، نظرًا لمتانتها. إستخدم الباحثون مصطلحاتٍ خاصة لوصف أجزاء الجسر: القوس، الامتداد، الدعامات، الكتفان، وسطح الجسر. لكل جزءٍ منها دورٌ أساسي في ثبات البناء

يُركّز في هذه الدراسة على جسر نهر إبراهيم الحجريّ، وهو من الجسور الحجرية المقنطرة، نظرًا لكونها أكثر الأنواع صمودًا عبر الزمن، ولأنها كانت الشكل السائد في العمارة الجسرية القديمة. وقد تم اعتماد المصطلحات التي استخدمها الباحث أُوكونور Colin O’Connor في دراسته عن الجسور الرومانية، ومن أبرزها:

القوس (Rib or Arch): الحجارة المكوِّنة للقنطرة، ويعكس سمكها قوة الجسر

الامتداد (Span): المسافة بين الدعامات أو بين الدعامة والحائط الجانبي

الدعامة (Pier): الكتلة الحجرية التي تُقام في منتصف النهر لدعم القوس

الكتف أو الدعامة النهائية (Abutment): الجزء الذي يرتكز إلى ضفّتي النهر

السطح أو الممر (Deck): الجزء الذي يتمّ عبوره فوق الجسر

لم تتغيّر التقنية كثيرًا بين العصر الروماني والعصور الوسطى، إلا أن الفارق الرئيس هو أن الجسور الرومانية كانت أقواسها أعرض وأقلّ سماكة، بينما أصبحت الأقواس في العصور الوسطى أرفع وأعلى. أمّا زيادة سماكة القوس فكانت تعني دعاماتٍ أعرض وممرًّا أضيق لتدفّق المياه

لقد بقيت تقنيات البناء بالحجر شبه ثابتة من العصر الروماني وحتى القرن الثامن عشر، مع وجود عاملين إنشائيين أساسيين:

في الجسور الرومانية كانت نسبة سماكة القوس إلى عرض الامتداد منخفضة (1 إلى 10 عادةً)، بينما ازدادت هذه النسبة في العصور الوسطى لتصل أحيانًا إلى (1 إلى 30)، كما في جسر نهر الكلب وجسر نهر إبراهيم، فكلما كانت القوس أسمك، ازدادت الحاجة إلى دعاماتٍ أوسع، ما يقلّل من المساحة المتاحة لتدفّق المياه

يقع الجسر على المجرى السفلي من نهر إبراهيم (المعروف أيضًا بـ”نهر أدونيس” في الأساطير الفينيقية)، وكان يربط بين بلدة العقيبة الساحلية وبلدة نهر إبراهيم على الضفة المقابلة، مشكّلًا صلة وصل بين الساحل والطريق الجبلية القديمة. وهو مبنيّ من الحجر الرملي والصخر المحلي.

يُرجَّح أن يعود الجسر إلى العصر الروماني أو الوسيط، إذ إن معظم الجسور المقنطرة في لبنان بُنيت على الطراز الروماني ثم جُدّدت في العصور المملوكية أو العثمانية. وقد استُخدم الجسر قرونًا لعبور القوافل والتجّار والسكان المحليين، ويتميّز بقوسٍ حجرية (أو أكثر) ترتكز مباشرة إلى ضفّتي النهر.

يقول Andrew Petersen باحث في جامعة Wales في دراسة نشرها في العام 2020

Roman, Medieval or Ottoman Bridges of the Lebanon Coast:

على عكس نهر الكلب، لم يحظَ الجسر فوق نهر إبراهيم باهتمامٍ كبير من الباحثين أو الرحّالة، ومع ذلك فإنَّ بناءه يُعد من أكثر المنشآت إثارةً للاهتمام من حيث هيكليته.

يبلغ طول نهر إبراهيم (أو نهر أدونيس القديم) نحو 30 كيلومترًا، وينبع من أفقا في جبال لبنان على ارتفاع 1200 متر، ليصبّ في البحر الأبيض المتوسط عند بلدة العقيبة، الواقعة على بعد ستة كيلومترات جنوب مدينة جبيل (بيبلوس القديمة). يَجري النهر في الوادي الّذي يَفصلُ قَضائَيّ كِسروان وجُبيل.

كان النهر ذا أهميةٍ كبرى في العصور القديمة، وارتبطت به أساطير عدّة، أشهرها تلك التي تقول إن مياهه تتحوّل إلى اللون الأحمر في شهر شباط — وقد تبيّن أن ذلك ناجم عن التراب الأحمر الذي تحمله مياه الأمطار من الجبال شتاءً.

ورغم أن التنقيبات الأثرية تركزت في أعالي مجرى النهر، فإن الدراسات حول المنطقة القريبة من مصبّه ما تزال محدودة. ففي عام 1911، عُثر بالقرب من المصب على رأس فأسٍ نحاسيٍّ صلب اعتُبر قطعةً أثرية مصرية تعود إلى «طاقم بحّارة مصريين كانوا يتوجّهون إلى سورية لجلب خشب الأرز.

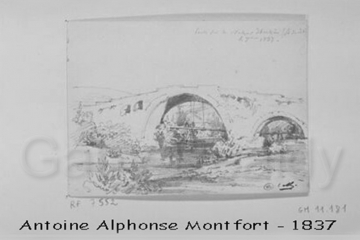

أقدم وصفٍ معروفٍ للجسر ورد عند الرحّالة التركي أوليا جبلي Evliya çelebi عام 1672، إذ ذكر أنه عبر النهر على جسرٍ من قوسين ذي انحناءة خفيفة.

وفي آذار 1697، شاهد الرحّالة الإنكليزي هنري موندريل Henry Maundrell الجسر نفسه في طريقه من حلب إلى القدس، فوصفه قائلًا:

غادرنا جبيل ووصلنا خلال ساعة إلى نهرٍ كبيرٍ وجميل، عليه جسرٌ حجريّ من قوسٍ واحدة، لكنها واسعة جدًا ومرتفعة للغاية. يُطلق الأتراك على هذا النهر اسم إبراهيم باشا، لكنه بلا شك نهر أدونيس القديم المشهور بطقوس العبادة الوثنية التي كانت تُقام هنا حدادًا على أدونيس.

بعد ثلاث سنوات، مرّ الرحّالة السوري عبد الغني النابلسي (1641–1731) من المكان نفسه، وأبدى إعجابه بمتانة قوس الجسر.

أما الرحّالة البريطاني ريتشارد بوكوكRichard Pococke الذي عبر الجسر عام 1737 في طريقه من بيروت إلى طرابلس، فاكتفى بالإشارة إلى أنه "جسر كبير".

في حين وصفه الرحّالة الفرنسي الكونت دو فولني Comte de Volney Le الذي زار المنطقة بين عامي 1784 و1785 قائلًا:

إنه جسرٌ من قوسٍ واحدة، يبلغ عرضها خمسين قدمًا وارتفاعها أكثر من ثلاثين قدمًا، بناؤه خفيفٌ وأنيق، ويبدو أنه من صنع العرب

وفي عام 1817، عبر الضابطان البريطانيان إيربي IrbyومانغلزMangles النهر في 27 تشرين الأول، ووجدا الجسر "جميلًا من قوسٍ واحدة". ومن اللافت أنّ أوليا جلبي Evliya çelebi وفيكتور غيران Victor Guérin هما الوحيدان اللذان لاحظا أن الجسر يتكوّن من قوسين.

يقع الجسر عند منعطفٍ قريبٍ من مصبّ النهر، في موضعٍ يجري فيه النهر شمالًا قبل أن ينعطف فجأة جنوبًا نحو البحر. ويتكوّن من قوسٍ رئيسيةٍ كبيرة وأخرى صغيرة.

يشبه تصميمه جسر نهر الكلب، وله سطح مرصوف بحجارة النهر محاطة بإطارات من كتل الحجر الكلسي المصقولة. وتعلوه درابزينات حجرية منخفضة، ويُصعد إلى قمته عبر منحدراتٍ مدرّجة. يتمّ الوصول إليه من الجهة الشمالية الغربية، عبر درجٍ منحدرٍ جانبيٍّ مُتعامد على محوره الرئيسي.

يتّضح أن الجسر مرّ بعدّة مراحل بنائية، وقد شُيّد فوق موقعٍ أثريٍّ قديم، إذ استُخدمت في بنائه حجارة أثرية بارزة، من بينها نقشٌ تصويريٌّ لمحاربٍ يمتطي حصانًا على الواجهة الشمالية من دعامة الضفة اليمنى. كما وُجدت نقوشٌ يونانية على جانبي القوس الرئيسية، واحدة في الجنوب وأخرى في الشمال.

من الواضح أن الجسر يحتاج إلى توثيقٍ أثريٍّ شامل، نظرًا لضخامته وتعدّد مراحله الإنشائية. يصعب تحديد تاريخه بدقّة، لكن التشابه مع جسر نهر الكلب يوحي بأنه خضع لإعادة بناء في أواخر العصر المملوكي أو بدايات العهد العثماني.

يتطابق وصف موندريل للجسر مع شكله الحالي، ما يعني أن بنيته القائمة تعود إلى تسعينيات القرن السابع عشر. أما القوس الثانية الصغيرة فهي مغطاة اليوم بالنباتات).

وتُشير نسبة عرض القوس إلى سماكة أحجارها إلى أنّه منشأة تعود إلى العصور الوسطى (بعد العصر الروماني)، في حين قد تكون القوس الصغيرة على الضفة اليسرى من الأصل الروماني، لكن لا يمكن التأكد من ذلك إلا بعد إجراء تحليلٍ أثريٍّ تفصيلي.

يُعرف أندرو بيترسن Andrew Petersen بأنه متخصص في الآثار الإسلامية وتاريخ العمارة في الشرق الأوسط، وله عدة دراسات ميدانية عن العمارة التاريخية في لبنان، فلسطين، وسوريا، تركز غالباً على الهندسة المعمارية الإسلامية والمواقع الأثرية.